1999

年,蔡琴和著名音樂人鮑比達合作,為果陀劇場推出的舞台劇《 淡水小鎮 》錄製了原聲帶,專輯名稱為《 機遇

》。推出後因其傑出的錄音,在音響圈彷彿身份證般人手一張,成為試機名盤,也再度炒熱裡面收錄的多首老歌,如" 偶然 "、" 月光小夜曲

"、" 六月茉莉 "等。

1999

年,蔡琴和著名音樂人鮑比達合作,為果陀劇場推出的舞台劇《 淡水小鎮 》錄製了原聲帶,專輯名稱為《 機遇

》。推出後因其傑出的錄音,在音響圈彷彿身份證般人手一張,成為試機名盤,也再度炒熱裡面收錄的多首老歌,如" 偶然 "、" 月光小夜曲

"、" 六月茉莉 "等。

" 月光小夜曲

"是一首極受歡迎的國語老歌,它的前身是日本電影《 サヨンの鐘

莎韻之鐘

》的主題曲。

關於這首歌的背景故事如下,文字資料取自網路:

《 莎韻之鐘

》的故事發生於 1938 年台灣日據時期的台北州蘇澳郡蕃地(今宜蘭縣南澳鄉 )。

莎韻( サヨン )是宜蘭縣泰雅族利有亨社的原住民,1921 年出生。在她

十七歲那年,族裡「利有亨教育所」的日本老師田北正記收到徵兵召集令,莎韻在溪水暴漲的危險下,替田北老師扛行李,結果被暴漲的溪水沖走,最後只打撈到田北老師的行李。台灣總督為了表揚莎韻的義行,頒贈予當地的紀念桃形銅鐘,即稱

「莎韻之鐘」。

1941 年年底,太平洋戰爭爆發 ,在當時因應大東亞共榮圈的宣傳需要的情況下 ,將莎韻的故事拍攝成為電影 《 サヨンの鐘

》,女主角的戲份也被美化,成為一名仁慈、愛國、有愛心、純情的臺灣原住民女子,為送行被徵召從軍的老師失足落水而死,莎韻的故事便這麼流傳下來。

這首戰前 《 サヨンの鐘 》電影的主題曲,成為戰後 1956 年台灣版《 紗蓉之戀 》電影的主題曲,由周藍萍改編成" 月光小夜曲

",傳唱於台灣四處!

●以下文字轉貼自博客來:

https://www.books.com.tw/products/0020158791?sloc=main

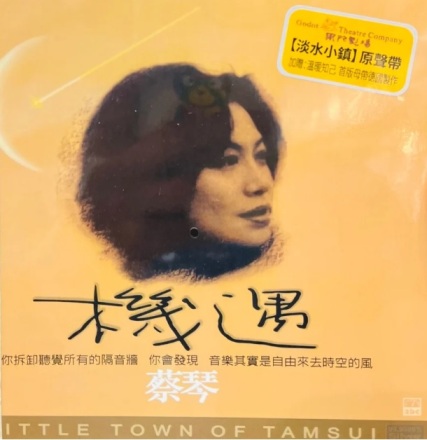

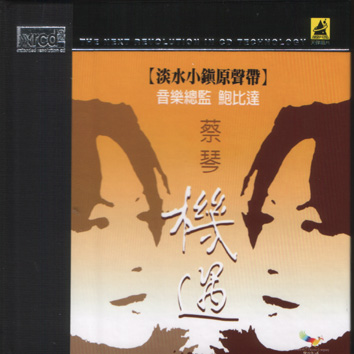

關於《機 遇》這張專輯

從 1999 年底發行至今,歷經十餘年的時間焠鍊,《

機遇 -淡水小鎮原聲帶》堪稱是蔡琴繼《 民歌蔡琴 》後的另一傳世經典。

蔡琴在專輯中以情感豐富的低吟淺唱與唸白搭配上音樂總監鮑比達的鋼琴伴奏,這樣自然而情真意切的音樂演出,完美契合著舞台劇時空背景所設定五十年代淡水小鎮的純樸質地,而一張如此貼近人心的音樂作品,也無心插柳成為音響玩家爭相走告的私房

CD。

然而從初版至今斷斷續續的發行期間,此專輯除了針對重度音樂迷與音響玩家所推出的各式音響發燒片錄音規格發行外,鮮少以普通 CD

版本再度面世。

如今,在市面上消失許久的 CD 版本再次復刻,並且未經過任何特殊後製技術處理,而採用當年錄音室最初版的「Pre-Mastered

CD」母版,也就是製成初版蔡琴《 機遇 》的母版進行壓製,聲音表現更加原汁原味。

蔡琴演唱的" 月光小夜曲 ",選自《 機遇-淡水小鎮原聲帶 》專輯,1999 年

|

月光小夜曲

詞 /周藍萍 曲/古賀政夫 |

月亮在我窗前徜徉 投進了愛的光芒 我低頭靜靜地想一想 猜不透妳心腸 好像今晚月亮一樣 忽明忽暗又忽亮 啊…到底是愛還是心慌 啊…月光 |

月夜情境像夢一樣 那甜夢怎能相忘 細語又在身邊蕩漾 怎不叫我回想 我怕見那月亮光 抬頭忙把窗簾拉上 啊…我心兒醉心兒慌 啊…月光 |

|

月光小夜曲/蔡

琴/1999 |

|

|

|

|

|

《 機遇 》歷年來不同版本的唱片封面

紫薇演唱的歌詞為完整版

|

皇民化的月光

陳克華/聯合報 台新金控總經理林克孝先生到宜蘭登山,驚傳本月 10 日於束穗山墜谷意外死亡。媒體報導他自小熱愛登山,尤其南澳一帶,多引述其書(《 找路 》,遠流出版),五十一歲的他曾因〈月光小夜曲〉這首歌深受感動,起意到南澳探尋所謂「莎韻之路」,並因而愛上泰雅文化云云。 莎韻是誰?真的有這條路嗎?又和〈月光小夜曲〉有何相干?林克孝的登山浪漫情懷,會不會到頭來只是一場歷史的誤會? 台灣戰後出生的一代或許對〈月光小夜曲〉的印象,只是一首緩慢柔美的老式情歌,六○年代台灣剛有電視時曾被「長青歌后」紫薇唱紅過,日後又被蔡琴重唱而流傳於華人圈,近年的江蕙也翻唱過;七○年代甚至被香港的薰妮翻唱為粵語版〈每當變幻時〉。 一般坊間皆註記這首歌為周藍萍作詞作曲(或作曲不詳),殊不知這首歌竟然是道道地地的日本原曲:〈莎韻之鐘〉(( サヨンの鐘 ),昭和 15 年由詩人西條八十作詞,古賀正男作曲,渡辺はま子演唱),且和台灣日據時期的皇民化運動有密切關係,說它是一首由政治催生的作品,並不為過。 戰前出生的台灣人大都知道這首歌的背景,因那是國小教科書裡的課文──初等國語科卷五的第十七課。莎韻•哈勇(泰雅語:Sayun Hayon)這位十七歲台北州蘇澳郡番地的泰雅少女,於 1938 年 9 月 27 日和幾位族人,在風雨中被當局徵召,協助為當時受徵上戰場的日本「警手」(兼有警察和教師兩種身分)田北正記背運行李,由南澳的流興社下山,在過南澳南溪的獨木橋時失足落水而亡。 兩天後,《 台灣日日新報 》標題只是「蕃婦跌落溪中,行方不明」。但在殖民政府極力鼓吹皇民意識下,莎韻卻意外成為最佳的宣傳典範。同年 11 月 26 日,莎韻所屬之「少女青年團」頒贈一座刻有「愛國少女莎韻之鐘」字樣的銅鐘給相關人員,「莎韻之鐘」一詞頓時成為台日兩地的新聞焦點,太平洋戰爭爆發後「莎韻之鐘」更成了號召原住民加入「高砂義勇隊」的重要宣傳工具。除了請台灣作家吳漫沙為莎韻立傳外,還有演出話劇、徵求詞曲、灌錄唱片等活動,〈莎韻之鐘〉歌曲一發行立刻風靡港、台、日、滬等地。 1941 年更有長谷川總督頒發「愛國少女莎韻之鐘」給莎韻的家屬,陳列於她的故鄉宜蘭南澳,藉以鼓動全台高砂族青年效法「獻一命於軍國之愛國熱情,且盡事親之孝養的忠孝之心」。台灣日籍畫家鹽月桃甫更以此主題兩度為莎韻塑像。同年元月《 台灣愛國婦人新報•112 號 》裡的莎韻已變成當地「女子青年團副團長」,《 理蕃之友•117 號 》則描述落水時的莎韻手裡還握著一面日本國旗。而吳漫沙筆下,莎韻落水時不但緊握著恩師的武士刀,獲救後還在日本國旗上寫下自己的名字後才嚥氣。 1943 年總督府出資,於霧社開拍電影《 莎韻之鐘 》(松竹映畫公司與滿州映畫公司出品,清水宏導演籌畫),更請來當年紅極一時的李香蘭擔綱演出,翌年在台、日、華北、上海、滿洲等地上映。電影結局是莎韻為了歡送部落警局雜役武田(近衛敏明飾)奉召入伍,強忍高燒冒險渡河,不幸跌落激流而香消玉殞。 劇情表面上是男女關係,但「置入性行銷」鼓吹年輕人從軍,片中泰雅青年或日本教師都以收到召集令為莫大光榮,據說當時巡迴各部落放映電影,原住民皆感動萬分,爭相到派出所登記從軍。而曾任「高砂義勇兵」的布農族人回憶,部隊遠赴南洋前夕,皆在台北公會堂(現中山堂)觀賞《 莎韻之鐘 》,當時被電影感動得淚流滿面,一心只想效法莎韻。 原本僅為短短一則地方新聞的泰雅族少女溺水意外,經刻意報導後,被台灣總督府利用來宣傳理番政策的成功,並與國歌少年雙雙成為皇民化政策的樣本。戰後〈莎韻之鐘〉歌曲被中文版的〈月光小夜曲〉替代,在歲月洗濯下,幾十年來仍是 KTV 裡常被點唱的名曲,若不是林克孝的死,這段曲折的身世恐怕就要為世人所遺忘! |