他辭職回廣西,守著35畝地過日子:低頭種地,抬頭唱歌

※完整圖文請參照:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_23190139 /2023-05-23

自述:岜 農

撰文:洪冰蟾

責編:倪楚嬌

八年前,一個叫「瓦依那」的廣西壯族樂隊,在自家倉庫裡錄製了三張專輯,隨後銷聲匿跡,蹤影難尋。

有樂評人稱《 那歌三部曲 》是滄海遺珠:「對這個時代來說,這樣的音樂幾乎算是迴光返照。」

廣西河池的那田農舍

消失的這些年,

主唱岜農一直待在河池老家,守著一塊叫「那田」的土地。

蓋房子、種樹插秧、養雞養鴨,像一個古代的農民,低頭種地,抬頭唱歌。

他用自然裡的一切做音樂,樹葉、葫蘆、酒缸、竹子、打穀桶……。

音樂人老狼說他的家是「南中國嚮往的地方」;

樂評人拉家渡形容他「站在小鎮望星空,不離不棄,精神自足得可怕。」

在打穀桶和油菜花屋頂下彈吉他

在喀斯特溶洞前吹壯蕭,回聲悠揚

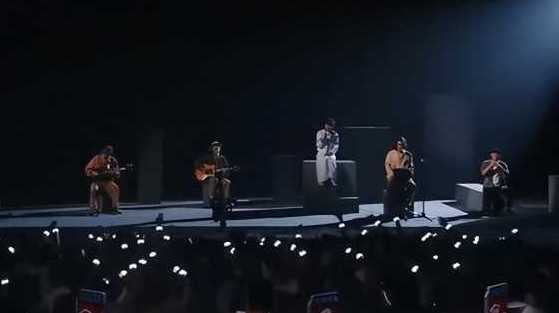

去年底,瓦依那樂隊重現在大眾視野,開始《 種地十年 》巡演。

吉他手十八是農民,鼓手路民是泥瓦工,演出門票只要 31 塊 3,互動禮物是岜農種的一袋大米。

他們說要發出農民的聲音。

夜色溫柔,岜農彈著他的葫蘆琴,向我們講述這些年的故事。

蛙聲一片,螢火蟲像星星眨著眼睛,

我們願意相信他說的:「我是世界上最幸福的人。」

貝儂貝儂回家咧/回家種地咧/別去追那輛火車擁擁擠擠的火車

回家咧回家咧/在那你只能變得很彎很扁長出刺來/回家咧回家咧

--《 回家種地 》

我是岜農," 岜 "就是廣西石頭山的意思。簡體的" 農 "是一個" 犁 "的樣子,就是幹活。繁體的" 農 ",上面有個" 曲

"。古代的農民勞作之餘唱歌,唱田間地頭的一些歌,自己生活的喜怒哀樂都在裡邊。

這個狀態是我喜歡的,石頭山不怎麼好發展,保持著自然的狀態。我就躲進石頭山裡,生活在稻田邊。生活也是艱苦的,但是唱起歌來就不會那麼消沉,已經融化成一股山風,搖晃的樹葉。

勞作結束,坐在前廊撥弄水竹琴

我父母都是河池的農民,我從小就在田裡放牛割草。後來去廣州做了八九年設計,其實在辦公室裡坐一個小時就夠我覺悟了,我還是想要自由。

十年前的春天,我回家插秧,一直到秋天收割完,又回到城裡上班。就這樣持續了三年後,我決定徹底回家,陪伴父母,不" 躍農門 "了。

我們村隔壁,高速公路通不到的地方,有一個更深的村。那裡有一幢空置的老房子,屋前有小塊土地,後山上有幾汪泉水。2018

年,我租下這裡,弄了個小小的農場,種了四五畝老品種的水稻。我把這裡叫「那田」,古壯字裡,上面" 那 "下面" 田 "就是水田。

我的髮小鄰居都懼怕做現代的農民。小孩的奶粉、結婚的房子,用勞動來換的話,太懸殊了,撐不下去的。

但一尺之隔,農又是最賺的,只是拿來吃飽的話,太容易了。撒一顆種子,發三粒的話,一個種子可以回報 1000

粒米,你買股票哪有這麼賺?

我不是普遍的現象,現在的生活是半農半X。一年只種一季稻,穀雨育苗,立夏插秧,秋分收割。冬天就出門旅行去,想去哪就去哪,到春天再回家。種的米只是保證我有飯吃,解決最基本的生存問題,多出來一小部分會賣。農閒時候,叫上瓦依那樂隊的成員去做巡演,帶小朋友上自然教育課,幫村裡的小學、博物館蓋房子,用這個來掙錢。

我這個要求不高,有一碗粥,一把笛子,一個月亮,好像就夠了。所以我就勇敢地選擇了這條以種地養自己,讓自己在很安心的情況下,去做喜歡的事情。

從山上採來野花和筍,開始做飯

我唱我的家/村邊有個綠蔭塘/四面青山環繞/屋前李子花開

我唱我們的歌/這條沒有名字的河/在這兩岸的田野上/勤快的人是日出又日落

--《 沒有名字的河 》

以前遇到一個農民朋友,他要蓋一個房子。隔了兩年我去看他,衛生間都沒有,但是已經裝了一個豪華的鐵門和兩根羅馬柱。

我在想,他花了兩年時間去做很苦的活,拉馬、拖木材,就是為了賺鐵門和羅馬柱?

那些時間我可以用來摘一朵花,喝個茶,看個月亮。難道我們要住一個美麗的房子,一定要花半輩子的上班時間才能打造嗎?

我整個房子的窗戶是一個小學拆掉的舊窗子,花了 50

塊錢,還沒用完。村民拆掉平房去修羅馬柱,那些老的瓦都不要了,我就撿破爛一樣,東收一點西收一點。牆用這裡的黃泥、石灰和稻草混合在一起,不用空調,冬暖夏涼。

一樓是一個有火塘的廚房、客廳和做音樂的工作區,還留了一個門口的迴廊、看星星和螢火蟲的草坪。

二樓臥室

加蓋的二樓,留出了兩間臥室。平時就我一個人在這裡,偶爾有朋友來的話就騰出來給他們。算是個不對外開放的民宿,聽過我唱歌的人才能來住。

我還實現了另外一個建築願望,做生態廁所。

以前農村山水很美好,進了廁所就想逃。我要造一個廁所,打扮得很漂亮,可以坐在那喝咖啡的。這個茅草亭一顆釘子都不要,用竹皮來綁,打茅草做草甸,砍蘆葦做籬笆。

乾濕分離,黑水淨化後才排出去。不用洗滌劑,洗碗用米糠,洗澡用手工皂,要保證我的水流到地裡,植物和小動物都不會害怕。

廁所裡的手繪地磚

造房子的過程,我找了表弟和一個朋友,兩個幫手一起弄了差不多五個月,沒花什麼錢。人不應該只靠那一個東西,錢,因為那個是你要花生命來換的那一點點。

村裡小朋友送給岜農的春聯和畫

兩蔸花期待像人一樣/有個可以思想的腦瓜/正因為/這個腦瓜/春天過了還在思考呀

該不該開花/可不可以開花/能不能開花/應不應該開花/要不要開花

我媽告訴我當地都不種老品種水稻了。我覺得它們要是消失了,挺可惜的,就去村裡收農民的老種子,然後用更健康更科學的自然農法,不打農藥化肥,不用除草劑,不讓土地貧瘠。

老種子的生命力強,但產量相對低。自然雜交的老種子畝產 8、900 斤,新品種能有 1300 斤,但新種子不能留種。

我現在保種了 30 多個老品種。每年會大規模種 2-3

種水稻,再小規模地種好多種,有紅米、紫米、糯米,還有綠色的米。如果只是把它們存在種子庫裡,時間一長,它的活性跟不上氣候。比如去年到今年一直乾旱,它就要適應這種變化。

夏天的時候,水稻長了兩個月了,因為秧苗還嫩,會被福壽螺吃。我用控水的方式,但周圍的農民會打很多藥。結果青蛙都湊到我這裡來了,有時候吵得我睡不著。只聽到我的田裡呱呱呱的叫,其他的田怎麼都靜悄悄那個樣子。

冬天是休耕的時候,我隨手一播一些綠肥和小麥種子。小麥就是種了讓鳥來吃的,它們吃小麥就不怎麼來破壞我播到田裡的稻穀種子。

岜農說理想的地方就是" 稻花飄香的田野 "

我這樣種了 10

年,沒有說哪一年被蟲子咬得顆粒無收的。有飛蟲來吃稻草的時候,蜘蛛就去抓它們。蜘蛛太多了,青蛙會跳上來吃一下蜘蛛。米太多了,老鼠會來,老鼠來了蛇又來,牠們會做躲貓貓遊戲在田裡。

我還種了四、五十棵果樹,葡萄、百香果、楊梅、香蕉、黃皮果、柳丁、枇杷、梨、石榴、李子、桃子、柿子、板栗、紅棗……。

為了榨油,種了山茶樹;為了做肥皂,種了無患子樹;為了做傢俱,種了杉木;為了做樂器,種了竹子和葫蘆。山上還有隨便撿的野葡萄、野楊梅、野檸檬。

等這些樹長大了就不用管了。我回來十年,再過五年,我就可以坐享其成。你知道嗎?按照植物成功學來說,人工嫁接的果樹,三年就能掛果,但它來得快去得也快,豐產六七年,樹便衰退了。但我的老種子板栗樹,不剪枝,一棵成年大板栗樹一年產上百斤,它可以活

100 年,我都活不了那麼長。

樂隊成員十八、路民來幫岜農插秧

他們都沒在家了/有的去東莞起房子/有的去深圳學廚師/有的去福建做鞋子……

夢想總是在另一個地方/即使每年回家的時候/賺到的錢/剛夠買一張/回家的火車票

--《 Rongh rib 》

高中的時候我開始彈吉他,唱別人的流行歌。齊秦說他在大約在冬季,我這沒有冬季,我也沒跟誰約在冬季,可能我在夏季。

我在廣西念的大學,念了半年就跑了。在學校裡,我沒有學會唱歌和跳舞,唱歌和跳舞只是個比喻,我們的精神生活不會像原來那樣了,不知道畢業後該幹嘛。我到廣州上班,偶爾寫點歌。剛出社會比較鬱悶低沉,不得志,唱那些歌更加放大了我的這種困擾。

終於有一天,我聽到原生態的山歌手唱歌,讓我想念小時候在田裡放牛的狀態,很奔放,很自由,很開心。

瓦依那樂隊這個名字,取的時候我在想像自己最喜歡的場景是什麼。它在壯語裡是「稻花飄香的田野」的意思。

瓦依那樂隊本來只是個巧合。2006

年廣州有個電臺的音樂節目,說要幫我做個專場演出。我就找了我的老鄉索力做鼓手、吉他手李廣一起排練。其實不怎麼算樂隊,我們就是一起演出,演完又散了,演出沒什麼收入,平時就各做各的工作。

2012 年,我準備回老家,我想我可能不會走唱歌這條路了,那就把 2006

年開始的所有創作都錄下來。再不整理的話,以後我的聲音都變了,就更加沒機會了。

最開始我買不起錄音設備,只能在城裡上班繼續掙點錢。

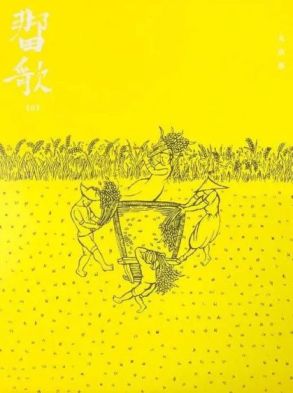

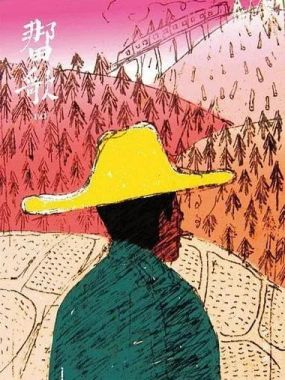

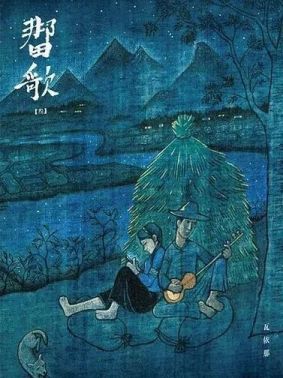

《 那歌三部曲 》封面是岜農畫的

零零碎碎花了三年時間,我在老家的倉庫裡,在一袋袋米中間,製作出《 那歌三部曲 》,代表我人生不同階段的狀態。第一張《 飄雲天空

》是去外面流浪,去山外學習。第二張《 西部老爸 》是去了廣州回來,重新去看家鄉。《 阿妹想做城裡人

》是在思考我到底該在哪裡生活。

做完專輯後,我們沒有宣傳。巡演走了一圈,底下只有幾個喝酒來的人。我覺得我好像在做羅馬柱,也沒想太多,那就繼續去生活,出發回家了。

在老家的這些年,瓦依那沒再發過一首歌,但我並沒有放棄音樂。我去找壯族的傳統樂器,好多都擺在博物館裡,沒什麼人彈奏了。我用樹葉、竹子、葫蘆、酒罈、打穀桶做自然樂器,去采風收集快消失的民謠。

前幾天坐火車,安檢的小姑娘說鋤頭不能通過。為了證明它是安全的樂器的身份,我唱了兩句" 種田歌 "給她聽。她看了我的票,終點站的確是回家種地的。於是鋤頭安全過關了,她還問我有沒有走地雞賣,我說我賣有機大米。

岜農發明的樂器「賽德」

我現在在乎的只是,這個聲音,是不是熟悉的這塊土地發出的。

鼓要有很大的回聲感,因為廣西喀斯特地貌,不管鑽進哪個山洞裡,都是嗚嗚嗚,咚咚咚,嘣嘣嘣。葫蘆琴是我們廣西的特色,共振板用竹子的竹衣來做,竹殼很薄,聲音很亮。

水竹琴傳統只有兩根弦,用小棍子敲節奏,我多做了幾根弦,彈撥出旋律。彈的姿勢剛好要把它放在肚臍那裡,我就給它取了一個新的名字叫「賽德」,壯語裡「臍帶」的意思,它是可以跟天連在一塊的通道。

晚上我坐在迴廊上打鼓,風吹起稻浪,青蛙是主唱,我就幫牠伴奏,我們融在一起。我會成為一股風來唱歌,會變成一隻鳥來唱歌。

今天又來唱山歌/阿哥阿妹一起來/山上月亮亮汪汪/照見阿妹像朵花

阿哥就是愛阿妹/我倆就在山裡住/阿妹也說愛阿哥/就是想做城裡人

--《 阿妹想做城裡人 》

挑擔遊峒溪,歌饗有緣人

兩年前,桂林的一個農民十八來幫我收割,他平時會在街邊唱歌。再加上在工地做砌牆工的路民,重新組成了瓦依那樂隊。去年疫情時,感覺大家都很壓抑,我想我要發出農民的聲音,為什麼不能用握手的方式去跟萬物連在一起?

於是就做了《 岜農大米,世界一體

》的巡演。我們廣西山歌手,天不怕地不怕,心想唱歌就唱歌,歡迎表妹和表哥。不過剛巡出廣西,到廣東就確診陽性回來了。

圖源聲音共和(攝影/漠北極光)

跟我唱歌的大人叫瓦依那,跟我唱歌的小孩就叫土人合唱團。村子裡很多小孩子是留守兒童,跟爺爺奶奶住在家。我來帶他們唱歌,他們都好開心。

我教他們唱壯語歌,為他們寫童謠。看到孩子們背著比自己還重的書包去上學,就寫了一首" 美麗山坡

",講的是麻雀媽媽不會告訴孩子長大後要成為一隻有意義的麻雀,但牠還是成為一隻很好的鳥。雨水的媽媽不會教育孩子要成為什麼雨,但它也會滋潤土地。睫毛媽媽不會告訴孩子長大要成為一雙怎麼樣的睫毛,它天生就會擋著汗水。花朵的媽媽不會整天在教育孩子,但它也一樣會開得很美給這個世界。

森林裡的動物,沒有這些教育,就會帶來美好。我在想教育有時候給生命賦予作用,會變成過度的欲望。希望小朋友有不被束縛的生命力,還記得土地是養我們的,我們應該去愛它。

因為唱歌也沒有太固定的演出收入,這些團體都很鬆散。如果你喜歡我,我也喜歡你,我們就在一起唱。

其實回來挺難的。鄉下有一種封閉的力,外邊又是太開放的力,而大的氛圍依然紅塵滾滾。之前幫我修房子的表弟待了幾個月,就說我還是回流水線上班,這裡太冷清了,沒有

KTV 和燒烤,連一個姑娘都沒有。

山裡的確是很冷清的,如果你把握不好自己的節奏,你會覺得孤獨。我現在單身,村裡經常介紹物件去相親,送了好多隻雞好多隻鴨了。正好有一個矛盾,想要淳樸(

的姑娘 )了,好像跟我的思想又有點遠,思想能開闊一點的,她又不想在鄉下待著。

從這個角度來說,我是個隱士。我的確離開了人群,離開了漂亮的姑娘。但是,這裡存在以退為進。原本在城裡,滿街都是設計師,沒有一個機遇的話,我做什麼都做不好。回來以後,我很篤定,只要有一口飯吃,我可以不為別人做,空下時間來專注做我內心裡理解和喜歡的事情,反而能做得更出色。也是回來以後才發現,詩與歌的種子,早早就種在兒時的山野裡,花鳥蟲草,阿公的神奇故事、阿媽的歌謠都一直在照耀、滋養種子生長。

夜色溫柔,寫詩、飲酒、入睡

好多人說我們再也回不去故鄉了,我有點不喜歡這句話。

我在想,你去外邊玩了,突然想回故鄉就回故鄉,誰幫你守住故鄉?

我手上有老繭,自己來建造。

我的宇宙就是這個院子。如果有一天,連這裡都不可能做我想要的事,那只能做我內心裡的小小的院子,種我內心裡的那塊田。

|