| Mariage

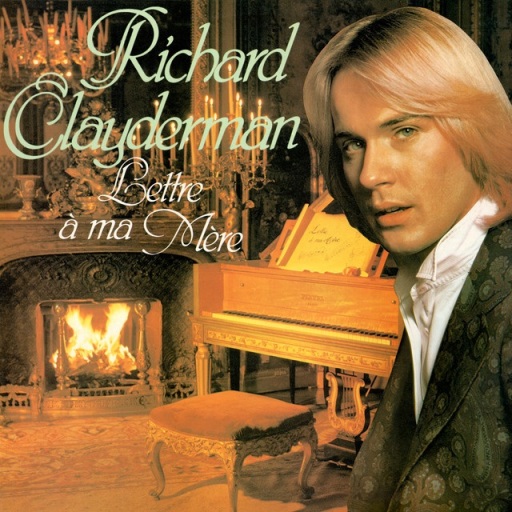

d'amour 愛的婚姻 /Richard Clayderman 理查克萊德門/1979 ※以下為網路上習見的樂曲介紹:  《 夢中的婚禮 》( Mariage d'amour )為法國作曲家 Paul De

Senneville 保羅德塞內維爾 1979 年創作的鋼琴曲,同年由鋼琴家理查克萊德門首度演奏錄音,收錄於《 Lettre à ma

Mère 給母親的信 》專輯中。 《 夢中的婚禮 》( Mariage d'amour )為法國作曲家 Paul De

Senneville 保羅德塞內維爾 1979 年創作的鋼琴曲,同年由鋼琴家理查克萊德門首度演奏錄音,收錄於《 Lettre à ma

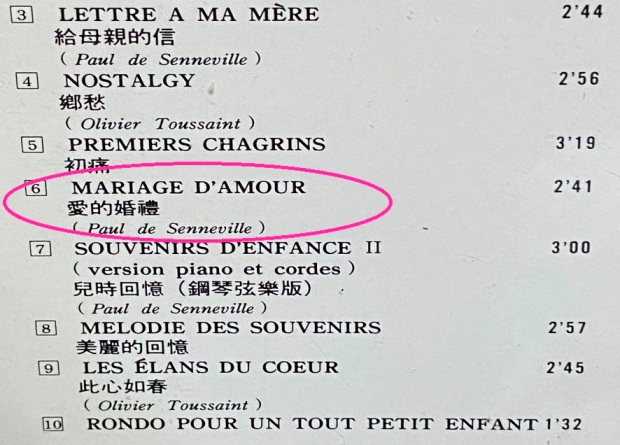

Mère 給母親的信 》專輯中。此曲也曾被台灣音樂大師李泰祥重新譜曲填詞,交由歌手黃嘉千演唱為中文版,收錄在理查克萊德門的專輯《 Passions of the World 情繫世界 》。 原曲名" Mariage d'amour "的直接翻譯應該是「愛情婚姻」或「愛的婚姻」(英譯:Marriage of Love),原本理應當用於歡樂的活動情景,如婚禮場合。但由於其調性爲小調,常讓人覺得此曲暗示了一種哀傷的氣氛,因此被認爲所描述的婚禮是從來沒有發生過的,甚至中文的曲名被直接取作「夢中的婚禮」。 但根據克萊德門團隊的一名成員 Gary McCartney 表示,這首曲之所以選擇小調,是因爲婚禮樂曲通常較緩慢並需要表達出豐富的感情。另一方面,使用小調也是爲了讓曲子類似圓舞曲。 儘管如此,此曲還是有使用一些大調和弦。至於爲何中文取名不採用直接翻譯,而選擇了哀傷的名字,Gary McCartney 解釋曲名的翻譯通常是由唱片公司決定,而不是作者。唱片公司會考量許多因素來決定翻譯,譬如市場風向。其中一個例子是" Lettre à ma Mère ",其直接翻譯應該是" 給母親的信 ",但是在加拿大卻翻成" 浪漫的美國 "(英語:Romantic America)。 等等,休蛋幾咧........! 以上流傳於網路的說法正確嗎?會不會又是撰文者自己腦補的過度解釋? 根據老安上次考證" 給愛德琳的詩 "為何變成" 水邊的阿蒂莉娜 "的經驗,癥結應該還是出在日本。 " 給愛德琳的詩 "連結如下: Ballade pour Adeline 給愛德琳的詩 ( 請點選!) 網頁中最下面的二則解說,明顯是撰寫者望文生義、充分發揮想像力的解釋,連希臘神話都搬出來了! 「夢中的婚禮」會不會是一樣的情形? 老安手上有台灣首版的《 給母親的信 》專輯 CD,封底的中文譯名明明就把" Mariage d'amour "翻成「愛的婚禮」( 如下圖 ),何曾譯成「夢中的婚禮」?

|

無管弦伴奏版

★本網頁排版以電腦畫面為準,以手機觀看格式可能失準

|