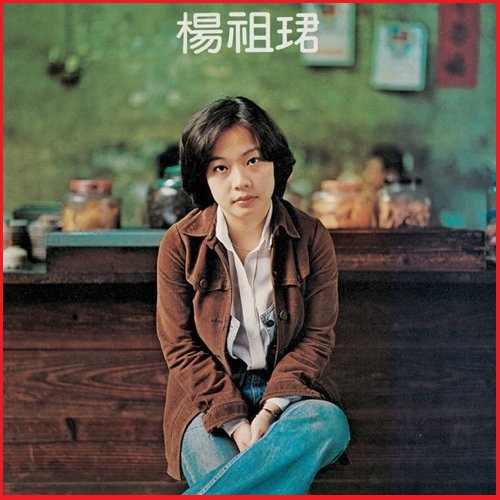

| 美麗島/楊祖珺/1979 以下文字轉載自《 我的流行音樂病 》,熊儒賢著 李雙澤─你溺於大海,讓「美麗島」重生! 我們搖籃的美麗島 是母親溫暖的懷抱 驕傲的祖先們正視著 正視著我們的腳步  他們一再重複的叮嚀 不要忘記,不要忘記 他們一再重複的叮嚀 不要忘記,不要忘記他們一再重複的叮嚀 篳路藍縷,以啟山林 婆娑無邊的太平洋 懷抱著自由的土地 溫暖的陽光照耀著 照耀著高山和田園 我們這裡有勇敢的人民 篳路藍縷,以啟山林 我們這裡有無窮的生命 水牛、稻米、香蕉、玉蘭花 我們沒有見過面,當年你在搞憤怒的時候,我還是個南國小孩,〈美麗島〉這首歌,十幾年來是存在你和我之間隱形的聯繫,我唯一能解釋你為什麼溺死在你最愛的海灘的理由,是你留下了 9 首不討喜於當代的歌,但多年後;死神的魔咒,並沒有放過這些歌,於是它們接續了你的生命力,重新復活了! 2008 年,我為了出版了《 敬!李雙澤-唱自己的歌 》專輯,從「李雙澤紀念會」的長輩手上,取得了非常珍貴的錄音帶和攝影、繪畫及手稿資料。古早的盤帶早已沒有可供拷貝的機器,輾轉周折了許久,所有的錄音竟然一一克服了幾乎原先無解的問題,我終於聽見粗糙、磨損,甚至於不怎麼樣的歌聲,那聲音重回 1970 年代李雙澤與友人於淡江大學旁的校外學生宿舍(他們喚之為「動物園」)。 從最主流唱片出身到創立音樂品牌,李雙澤的歌是我聽過大於流行音樂的時代之聲,我知道,除了出版,我沒有任何一絲力量翻轉主流觀點,即便我做萬千努力,這也不會是一張主流專輯。2008 年我與他的姐姐見面,當我交付出版專輯的使用授權費用的時候,他姐姐說的第一句話是:「這是我第一次拿到雙澤給的家用。」當下,我無言。 李雙澤的歌,每一首都讓我覺得自己是一個扎扎實實活在土地上的人。五年級的我,從小沒有吃過苦,從他的歌中,我被感染了無限大的愛,一種需要捲起袖子幹活的勇氣,當然;要從已被世界遺忘的音樂載體廢墟中製作他的專輯,就是希望這些歌,有一天被聽見、被傳唱,因為他如莽夫般的熱血以各種藝術形式搞「唱自己的歌」。 從另一種的說法來形容,李雙澤的家庭背景是擁有經濟富足的右派,但他朝左走,從愛土地、愛社會、愛民族去嘗試創作,他的歌不是只有「美麗島」刻烙著我的感動,他的每一首歌,都在闡述他「恨不得」趕快告訴你,他想說的每一句話,令我深受感動的還有〈我知道〉、〈愚公移山〉……。 李走的人民路線,與當年的大環境格格不入,衝撞的性格,1976 年在淡江大學掀起「可口可樂事件」,他拿了一支可口可樂瓶,上台時問觀眾「我從菲律賓到台灣到美國到西班牙,全世界的年輕人,喝的都是可口可樂,唱的都是英文歌,請問『我們自己的歌』在哪裡?」於是,他唱起〈國父紀念歌〉引起更強烈的倒彩,接著他又唱了台灣民謠〈補破網〉、〈思相起〉,引來更大的噓聲,他火大了,最後他說,「你們要聽西洋歌曲,西洋歌曲也有很好的!」他就唱了一首 Bob Dylan 的" Blowing in the wind "。日後此事件愈演愈烈,筆戰不斷,從此他開始寫歌,決定將發聲權交回給自己。 李雙澤的「人民新詩歌」說出了當時社會底層波瀾壯闊的骨氣,1970 年代的台灣民歌風熾,地上是主流的校園民歌,天真直白的創作音樂取向,贏得大眾的掌聲。反觀受到主體政權打壓的社會民歌路線,迴返民間,用歌聲醞釀舊勢力瓦解的自我覺醒,獲得新民族主義者的認同,他們都持續引吭在不同的舞台上,而這些歌,也成為台灣在 1980 年代前後,勾動主流文化和民主趨勢的天雷地火! 隔年,李雙澤過世,好友們在家中幫他整理遺物時,在抽屜裡找到了創作的 9 首歌曲的手稿。「美麗島」最早是在 1973 年,由「笠」詩社的女詩人陳秀喜所寫的一首題為「台灣」的詩,經梁景峰改寫後,由李雙澤譜曲而成。在李雙澤一生創作的 9 首歌曲當中,〈美麗島〉一曲,無疑是最出色、流傳最久遠,也是最受爭議的一首歌。 李雙澤,他不是個英雄,更不是傳奇!他是個在時代中敢於面對自我理想,實踐腳下夢想的土地主義者,「美麗島」這首歌經過數十年台灣在政治上變色的擠壓與磨淬之後,終於逐漸地還原它晶透的初衷,而當這首歌一再傳唱下去的時候……淌在我眼中的淚,依舊繼續為李雙澤用力鼓掌! 《 我的流行音樂病 》 購書網站: 博客來:https://search.books.com.tw/search/query/key/我的流行音樂病/cat/all 金石堂:https://www.kingstone.com.tw/search/key/我的流行音樂病 三民網路書店:https://www.sanmin.com.tw/search/index/?ct=k&qu=我的流行音樂病 以下節錄自 2006 年發行的《 楊祖珺專輯 》CD版封套底說明文字: 《 楊祖珺專輯 》出版於 1979 年,也是楊祖珺透過過商業體制所發行的唯一一張個人專輯。這張唱片在民歌史上的地位極其重要,當年楊祖珺因活躍於社會運動的特殊身分,使其遭到國民黨政府無情打壓及封殺,從而使得唱片公司在發行兩個月後即全面回收,而造就了其在唱片史上的傳奇與神秘色彩;另一方面,歌曲〈美麗島〉的名稱意外的被後來的黨外雜誌所運用,產生了巨大的圖騰效應。這一切的機緣巧合,不僅是單純的創作者與歌者所始料未及,更讓這張唱片所揹負的時代意義有別於一般的民歌唱片。這次能在絕版近 30 年,後重新以數位化型式出版,更顯得珍貴而意義不凡。 1977 年,楊祖珺自淡江大學英文系畢業後,應功學社之邀,開始在台視主持「跳躍的音符」節目,推廣中西民謠歌曲,同時也在工廠及學校展開其對社會工作理念的具體實踐;又因其為受歡迎的民歌手身份,使主辦金韻獎和掀起校園民歌商業波瀾的新格唱片,興起邀請楊祖珺灌錄專輯的念頭。在製作人姚厚笙前後長達一年多的熱情邀約下,楊祖珺後來答應了新格唱片,其中最重要的原因,就是希望能夠繼續推廣李雙澤的未竟職志,使其作品能夠在這張唱片中發表,從而讓「唱自己的歌」的理念得以繼續宣揚實現。而新格當年也給予其極大的製作空間:包含不限制錄音的時間多寡,編曲及封面設計可由楊祖珺決定等條件。 儘管這樣的構想在歌曲審查制度的箝制下而難以落實,連〈美麗島〉這首歌曲最後也因具有「台獨意識」而只能灌錄不能公開演唱與播放;至於其他多首歌曲如蔣勳作詞、李雙澤作曲的〈少年中國〉,更因「嚮往中共統一」意識不正確,而無法通過審查。這也使得唱片中原定收錄的歌曲,包括梁景峰寫給抗日文學家楊逵的〈愚公移山〉、寫給農民、工人、漁民及父母的〈我知道〉、〈我們都是歌手〉、〈老鼓手〉等,多以各省民謠與以替換。唯從專輯後來呈現的樣貌,我們仍不難看出楊祖珺和編曲陳揚試圖至少從音樂角度上突破體制的理念和雄心。 |

★本網頁排版以電腦畫面為準,以手機觀看格式可能失準